才能を開花させる環境を作りたい - エンターテイナーとAIが織りなす次世代ハッカソン「GIFTech」主催者インタビュー

芸人、YouTuber、ホラークリエイター、マダミスクリエイター—彼らとエンジニア・デザイナーが1ヶ月間タッグを組み、AIを活用したプロダクトを開発する。そんな従来のハッカソンの枠を超えた取り組みが、レアゾンホールディングス主催の「GIFTech 2025春」で実現されました。

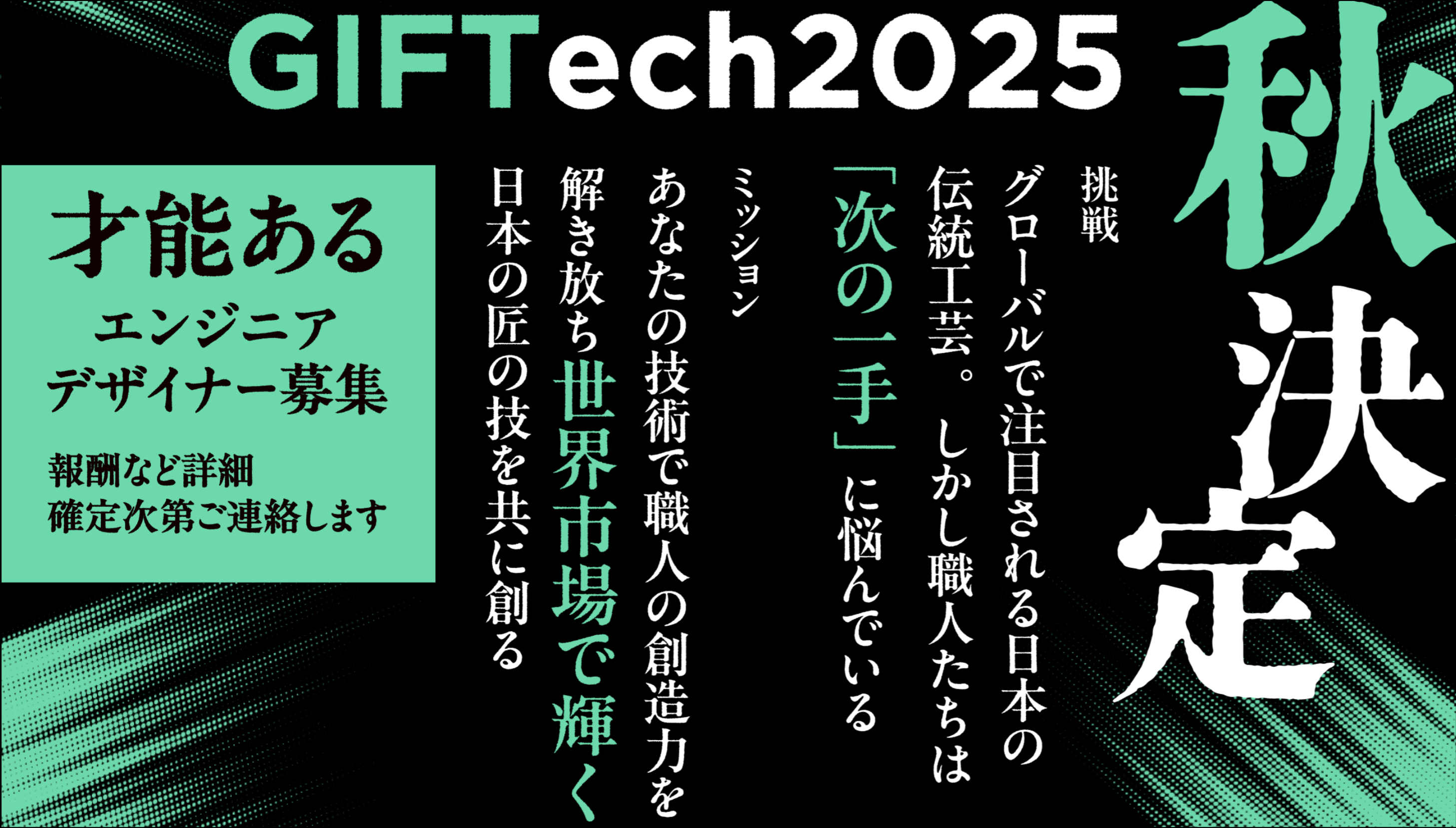

「Humanity1.5」というコンセプトのもと、AIと人間の共創を探求し、参加者の自発的な学習コミュニティまで生まれたこのプロジェクト。現在は日本の伝統工芸×AIという新たな挑戦「GIFTech 2025秋」が進行中です。

今回は主催者の大泉共弘さん(事業責任者)、箱部佐知さん(ソーシャル担当)、佐藤貴子さん(エンジニア)に、運営の舞台裏から今後の展望まで詳しくお話を伺いました。

GIFTech 2025春 詳細 (外部リンク)

GIFTech 2025秋 募集中 (外部リンク)

GIFTechの誕生背景 — 技術習得を超えた「才能支援の場」

—— まずは皆さんの自己紹介をお願いします。

大泉さん: レアゾンホールディングスでGIFTechの事業責任者を務めています。クリエイティブ畑出身で、現在はエンジニア2名と共にチームを構成しています。GIFTechでは次世代エンジニアの育成を大きな目標として掲げていますが、単なる技術習得ではなく「才能開花のための支援の場」を作りたいと考えています。

箱部さん: GIFTechにおいて、ソーシャル周りを全て担当しています。ハッカソンはGIFTechの中のごく一部の取り組みで、コンテンツを作ってそのコンテンツをどう広げていくのか、メディアさんに取り上げていただいたり、自社のプラットフォームやSNSの発信を通じた拡散をディレクションしています。

—— GIFTechを立ち上げたきっかけや背景思想を教えてください。

大泉さん: 私たちが重視しているのは、技術習得や単なるアウトプット主義ではなく、「なぜそれを作るのか」という作る前の想像力です。テクノロジーとものづくりの先には必ずユーザーがいるという視点を大切にしています。

ユーザーの満足度がものづくりの面白さに直結すると考えているんです。いかに技術がすごくても、いかにものづくりが好きでも、結局その先のユーザーが喜んでくれていない状況では楽しめないと思うんですね。

—— 「GIFTech」という名前に込めた思いは?

大泉さん: 「GIFTech」は、「gifted(才覚のある)」とテックを掛け合わせた造語です。tech人材やtechカンパニーという言葉はありますが、そこで働く人たちが持ち合わせなければいけない本質的な才能は「テクノロジーとものづくりを楽しむ才能」なんじゃないかと思っています。

タグラインでも「テクノロジーとものづくりを楽しむ才能」と表現していて、その中でも特に重要視しているのはユーザー視点です。ユーザーにとって価値のあるものづくりをすることで、テクノロジーとものづくりを楽しむ才能が伸びると考えています。

「Humanity1.5」— 社会課題をエンターテインメント化する挑戦

—— 「Humanity1.5」という独特なコンセプトはどのように生まれたのですか?

大泉さん: ユーザーにとって価値のあるものづくりをどうすれば実現できるのか、という問いから始まりました。それができるなら誰もビジネスで苦労しないわけで、非常に難しい課題です。

私たちが選択したのは「社会課題解決のエンターテインメント化」というアプローチです。メディアがPR文脈で物事を捉えた時に、多くの人が興味を持っているから記事にする。その中で普遍的に取り上げられるのが社会課題だと考えています。

—— 2025年春ではどのような社会課題を設定されたのですか?

大泉さん: 2025年春では「人間のアイデアを加速させるAI」をテーマに、エンターテイナーの創作支援というアプローチを取りました。そもそも2024年春の第一弾では、エンジニア自体が抱えているモチベーション格差を社会課題として設定していました。当時は売り手市場と言われていたエンジニアですが、環境によってモチベーションに大きな格差があることが分かったんです。

大きな既存事業の中で一部分だけを担当したり、ループするようなワークをしていると、本来であればテクノロジーとものづくりを楽しみたいのに、そうじゃない環境に置かれてしまう。そこで、ユーザーが喜んでくれた体験を通じて「だから僕はコードを書くんだ」という原体験に沿ったものづくりができる環境を用意しようと考えました。

2025年春の革新的な試み — エンターテイナーとのコラボレーション

—— エンターテイナーとのコラボレーションという発想はどこから生まれたのですか?

大泉さん: 2025年春のテーマは「人間のアイデアを加速させるAI」でした。その対象を、普段エンターテイナーと呼ばれる芸人さんやYouTuberさんにして、彼らの創作支援ツールを作ることで、実際にそのツールを使ってライブパフォーマンスをしてもらい、多くの人に興味を持ってもらうという文脈を作りました。

ホラークリエイター(株式会社闇)、お笑い芸人(にぼしいわし)、動画クリエイター(はやたく)、マダミスクリエイター(株式会社これからミステリー)の4組の方々にご協力いただきました。

—— 運営面で最も苦労した点は何でしたか?

大泉さん: エンターテイナーの選定が最も困難でした。約1ヶ月の開発期間でできることと、ユーザーにとって価値のあるプロダクトを作るという、非常にバランスの取れたエンターテイナーの悩みを用意する必要があったんです。

選定基準は3つありました。まず、そのクリエイティブな創作活動に生成AIを使う余地があること。2つ目は、その余地に対して実際に開発可能であること。3つ目は、当日のライブパフォーマンスでそのツールを使って、一般の人たちにエンターテインメントを見せられることです。

例えば、お笑い芸人と言ってもネタの創作の仕方は十人十色なんですよ。人によっては鉛筆を持ってひたすら無心になる人もいるかもしれない。そういう人たちには創作支援ができそうもない中で、どういうネタ創作をしている人だったら相性がいいのか、仮説を持ってキャスティングをしていかなければいけませんでした。

印象的な成果と参加者の成長エピソード

—— 印象に残ったプロジェクトや参加者の変化について教えてください。

大泉さん: 非常に面白かったのは、4チームともに見事に本質からずれていただけたことです(笑)。映像の中にも描かれていますが、皆さんユーザーに向けた本質のアウトプットを最初は勘違いされて、そして見事にそれを軌道修正されて、その気づきを学びとして楽しんでいただけました。

例えば、これからミステリーさんとのチームでは、マーダーミステリーのトリック作成を生成AIでやろうとしたのですが、面白いトリックは人間にしかできないという結論に至りました。氷を凶器にして溶かしてしまって証拠をなくすといったような面白いトリックは、AIでは創作性やユーモアが足りなくて非常に難しかったんです。最終的には、ストーリー作りと整合性チェック—つまり、ストーリーにおける矛盾を一つも起こしてはいけないという作業—を生成AIでサポートするという方向性に落ち着きました。

—— 参加者の自発的な学習コミュニティが生まれたそうですね。

大泉さん: そうなんです。ハッカソン終了後に、参加者が自主的に「プロダクトを褒め合う会」を開催してくれました。4チーム間の情報共有や、チーム開発での学びを共有し合っていて、運営側としても予想していなかった嬉しい展開でした。

参加者の方々がQiitaに技術記事を投稿してくれたり、デザイナーとエンジニアの共創について深く考察してくれたり、本当に学習意欲の高いコミュニティが自然発生したんです。

生成AI開発の現実 — 魔法ではなく道具として

—— 生成AI開発における技術的課題に対して、どのようなサポートを提供しましたか?

大泉さん: 私たち自身が自社開発を行っています。中高生をターゲットにした「コミタン」という英単語学習アプリでも生成AIを活用しており、そこで沼にハマった経験やメソッドを講義化して提供しています。

最も重要なのは「生成AIを魔法と捉えるのは絶対にやめよう」ということです。LLMとプロンプトで何とかしようというアプローチは絶対にうまくいきません。

—— 具体的にはどのような学びがありましたか?

大泉さん: 例えば、コミタンでも当初は「英単語を入力すると面白い漫画ができるアプリ」を作ろうとしていました。でも結論として、生成AIに面白いストーリーは作れないという前提に立って、最終的には「英単語を入力するとAIがつまらないストーリーを出してくるので、そのつまらないストーリーを人間が面白くして漫画化する」というコンセプトに変更しました。

つまり、人間のアイデアを加速させるという使い方ですね。生成AIを使っている人たちって、みんなそうじゃないですか。アウトプットをそのままコピペで使うことはあまりなくて、「これ使えるかもしれない」と色々合わせていく。AIを使いこなすとはそういうことだと思っています。

GIFTech 2025秋 — 伝統工芸×AIという新たな挑戦

—— 今度は伝統工芸をテーマにされるそうですね。どのような構想ですか?

大泉さん: 時流を捉えることが非常に重要です。生成AI元年が起きた今、次のテーマとして伝統工芸に注目しました。これは日本におけるインバウンドの話に紐づいています。

外国人による「逆輸入日本文化」の評価が進んでいる中で、興味深い現象が起きています。日本の伝統工芸産業はこの30年で市場が右肩下がりでシュリンクしているのに対し、グローバルにおいてはここ5年で約3倍の伸びを示している、という真逆な状況になっているんです。

—— 伝統工芸士の方々が抱える課題は何でしょうか?

大泉さん: 実際に伝統工芸士さんにお会いして分かったのは、「次に自分たちが何を作ったらいいのかがわからない」という課題です。先代から受け継いだ伝統を丁寧に受け継いで技術を磨いてきた方々にとって、いつの間にかマーケットが日本からグローバルに変わっている。一体何が受けているのか、何を作ればいいのかという悩みを抱えています。

私たちは生成AIを使って、特定の伝統工房でしか使えないパーソナライズされたAIエージェントを作ることで、グローバルでも通用する伝統工芸品の創作支援をしたいと考えています。

—— 春開催とは異なる「実収益の山分け」というアプローチの狙いは?

大泉さん: 今まではプロダクト作りでしたが、今回は新規事業作りをしています。プロダクトやサービスを作って、その先にあるのは事業ですから。

パートナーとして、すでにグローバルで展開しているECプラットフォーム「ITOSHIO」さんとも連携し、β版ツール公開からクラウドファンディング、そして世界発送という流れを設計しています。作品の上乗せ分(販売価格に追加するマージン)全額を、参加者で均等シェアする予定です。

長期的ビジョン — 遊び場から社会を変える仕組みへ

—— GIFTechプロジェクトの長期的なビジョンを教えてください。

大泉さん: GIFTechを年に2回の実験場から、社会を動かす再現可能な仕組みに進化させたいと思っています。社内外問わず多様な才能が遊びながら未来を試せる場として育てていきたいですね。

壮大な遊び場・実験場としてやっていて、それが結果的にビジネスとして再現可能な仕組みになっていく。そんな循環を作りたいと考えています。

これからハッカソンに参加・主催したい人へのメッセージ

—— ハッカソン参加を検討している方々に期待することは?

大泉さん: 技術習得やアウトプット主義ではなく、才能を開花させる環境を用意することが私たちの役割だと思っています。これからの人たちと共にものづくりをしていく中で、私たち年配の人間がやらなければいけないのは環境を用意すること。若手の方がやらなければいけないのは一歩踏み出すことです。

誰でも才能は持っていると思いますが、誰もが才能を開花できるとも思っていません。そこには環境が必要です。子供の教育環境と一緒で、大人が用意する環境の中で、いかに才能を開花できるような時間を過ごせるかが重要だと思っています。

大人が環境を用意し、若手は受け身ではなく一歩足を踏み入れるアクションを起こしてほしいと思っています。

—— これからハッカソン主催を考えている人へのアドバイスをお願いします。

大泉さん: まず、参加者が本当に楽しめる環境を用意することが最重要です。技術的な情報提供やサポート体制はもちろんですが、それ以上に「この期間中にユーザーにとって価値のあるプロダクトを作れる」という実感を持ってもらえるかどうかが勝負だと思います。

ユーザーは自分たちで決められた枠の中でやっているという感覚ではなく、でも決められた枠の中でやりながら、その中で余白がたくさんあって、自分たちで考えなければいけない余白がたくさんある。でも必要な情報はたくさん与える。そういう絶妙なバランスの環境作りが重要ですね。

そして何より、主催者自身が熱意を持って取り組むこと。その熱量は必ず参加者に伝わります。

GIFTech 2025秋について

「GIFTech 2025秋」では、プロダクトエンジニア2名、プロダクトデザイナー1名が選出され、週10時間程度の稼働で7月1日から9月30日の開発期間を経て、10月にβ版リリース、クラウドファンディング開始予定です。

今後のGIFTechの最新情報についてはGIFTech公式サイト (外部リンク)をご確認ください。

従来のハッカソンの枠を超え、エンターテインメント性とビジネス性を両立させる挑戦を続けるGIFTech。AIと人間の共創という「Humanity1.5」の世界観を、ぜひ体験してみてください。