「AIがあれば誰でもデザインできる」は本当か?ー生成AI時代のデザイン思考

2025年11月7日、京都で開催された「生成AI時代のデザインを再発見する」ワークショップ。参加者24名のほぼ全員が満足度5点満点をつけた、このイベントで何が起きたのか。

「デザインって見た目を整えることでしょ?」

「AIがあれば誰でもデザインできるのでは?」

そんな誤解を抱えていた参加者たちが、4時間半のワークショップを経て、まったく違う景色を見ることになりました。

開催概要

- 日時: 2025年11月7日(金)14:00-18:30

- 会場: ストライク 京都イノベーションオフィス/Hive Kyoto

- 参加者: 24名(対面10名、オンライン14名)

- 講師: 塩月慶子氏(株式会社ライトライト CDO)、岡田拓也氏(同社PM)

- 形式: ワークショップ + YouTube Live配信

全5回シリーズ「Hackathon Meetup」の第4回目。前回までの技術習得から一歩進んで、「何を作るべきか」を考えるデザイン思考にフォーカス。事業承継プラットフォーム「relay」を運営する株式会社ライトライトの実務家による、実践に基づいた講義とワークショップを開催しました。

講師紹介

今回の講師を務めたのは、事業承継プラットフォーム「relay」を運営する株式会社ライトライトから2名のプロフェッショナル。

塩月慶子氏(CDO)

株式会社ライトライトのChief Design Officerとして、デザイン戦略全体を統括。携帯電話のプロダクトデザイナーとしてSHARPに勤務後、地域メディア制作、CAMPFIREでのクラウドファンディング支援、プロダクト開発などを経験。2023年からは株式会社ライトライトにて、プロダクトによる新しい事業承継のあり方を模索。2024年グッドデザイン賞を受賞。

岡田拓也氏(PM):

同社でプロダクトマネージャーとして、ユーザーニーズと技術実装の橋渡し役を担う。多数の地域プロジェクトやメディア運営、サービス開発を経験。2015年より継続的に様々な場で独自のワークショップを実施。

内容ダイジェスト

「デザイン=見た目」という常識が覆された瞬間

ワークショップが始まって最初に衝撃を受けたのは、塩月氏のこの一言でした。

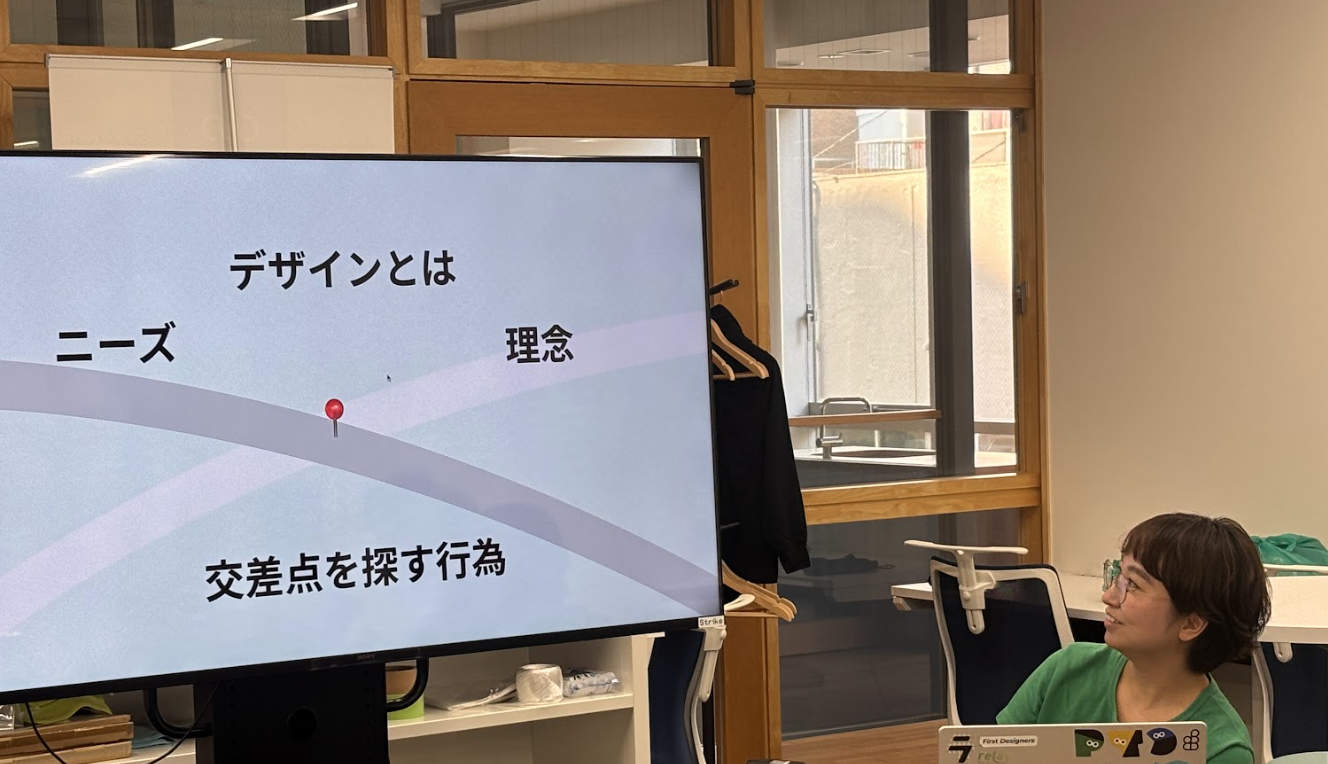

「デザインとは、ニーズと理念の交差点を探す行為です」

正直、最初は「?」でした。デザインって、色を決めたり、レイアウトを整えたりすることじゃないの? そう思っていた参加者は僕だけではなかったはずです。

でも、塩月氏がrelayでの実例を話し始めた時、腑に落ちました。

「カードデザインを改善する時、既存のセオリー通りに作っても上手くいかなかったんです。大切だったのは、ユーザーが本当に求めているものと、私たちが実現したい世界観が重なる部分を見つけることでした」

つまり、デザインの本質は「問題を見つけること」だったんです。見た目を整えるのは、その後の話。

AIに熱量は宿らない

続く岡田氏のセッションでは、さらに核心を突かれました。

「AIは表現の幅を広げてくれます。でも、"何を作るか"を決めるのは人間です」

ここで印象的だったのは、「欲しいものを想像できる人」こそがデザイナーだという話。

AIに指示を出せる人は、すでに頭の中に「こうあるべき姿」が見えている。その想像力は、自分自身の経験からしか生まれない——この言葉が、妙にリアルに響きました。

確かに、AIに「かっこいいデザインにして」と言っても、何も生まれない。「誰のどんな課題を解決するために、どういう体験を提供したいのか」が明確じゃないと、AIも動けないんです。

紙とペンで「交差点」を探す

後半のワークショップでは、実際に手を動かしました。紙とペン、それだけ。

グループでディスカッションしながら、「誰のどんな瞬間を変えたいのか」を考え、核となる体験を設計していきます。

アナログなワークだからこそ、じっくり考えられた。AIに頼らず、自分の頭で「交差点」を探す体験は、思った以上に手応えがありました。

一番の気づき:自分の経験が武器になる

今回のワークショップで最も印象に残ったのは、「自分の経験が武器になる」という事実です。

AIが発達すればするほど、「誰でも同じものが作れる」ように感じていました。でも、違ったんです。

何を作るか、誰のために作るか、どんな体験を提供したいか——これを決められるのは、経験を持った人間だけ。AIはその実現を助けてくれるツールに過ぎない。

4時間半のワークショップを終えて、デザインに対する見方が完全に変わりました。

アンケート結果

イベント終了後、対面参加者全員がアンケートに回答してくれました。

満足度・理解度

- 満足度: 4.9/5.0(90%が5点、10%が4点)

- 理解度: 4.6/5.0

- ハッカソン参加意欲向上: 60%

- 次回参加意向: 70%が「ぜひ参加したい」「都合が合えば参加したい」

参加者の声

実務に基づいた具体的な体験談が、多くの参加者の心に響いたことが分かります。

今回のイベントに参加して学んだことは、『人間の経験値』と『内的モデル』が重要になることです。AIに生成させるだけで表現はしてくれるけれども、自分の世界観や経験値がなければ最適な回答が得られなかったり、自分の表現したいものを出力することができないと考えています」(大学院生)

「本日は参加してよかったと思いました。刺さる言葉が多く、今後の業務の参考にしていきたいと思います」(ストライク社員)

「自分の知らない思考法や体験が武器になると気づけました」

「デザイン未経験のエンジニアでしたが、デザインが身近になりました」

次回予告

今回のイベントは、全5回シリーズ「Hackathon Meetup」の第4回目でした。

- ハッカソン体験談(済):モチベーション向上

- API開発(済):バックエンド基礎

- React UI開発(済):フロントエンド実装

- デザイン思考(済)← 今回

- プレゼン術(12月予定)← 次回

Hackathon Meetup #5:プレゼン術・総仕上げ

シリーズ最終回となる次回は、ハッカソンの成否を左右する「伝える力」を磨きます。

どんなに優れたプロダクトを作っても、その価値が伝わらなければ評価されません。最終回では:

- ハッカソン発表の構成術

- デモの効果的な見せ方

- 限られた時間での価値の伝え方

- Q&A対応のコツ

を実践的に学びます。

こんな方におすすめ:

- 作ったものを魅力的に伝えたい

- プレゼンに自信がない

- ハッカソンでの発表を成功させたい

- 審査員に刺さる伝え方を学びたい

詳細は後日connpassにて公開予定です。